前編では、幼少期の色やインクとの出会いに始まり、セーラー万年筆での様々なお仕事を中心に語っていただいたインクブレンダーの石丸治さん。後編となる今回は、インクファンにとってお馴染みの「インク工房」での活動や、より深いインクとの関わりについてお話しいただきました。

目次

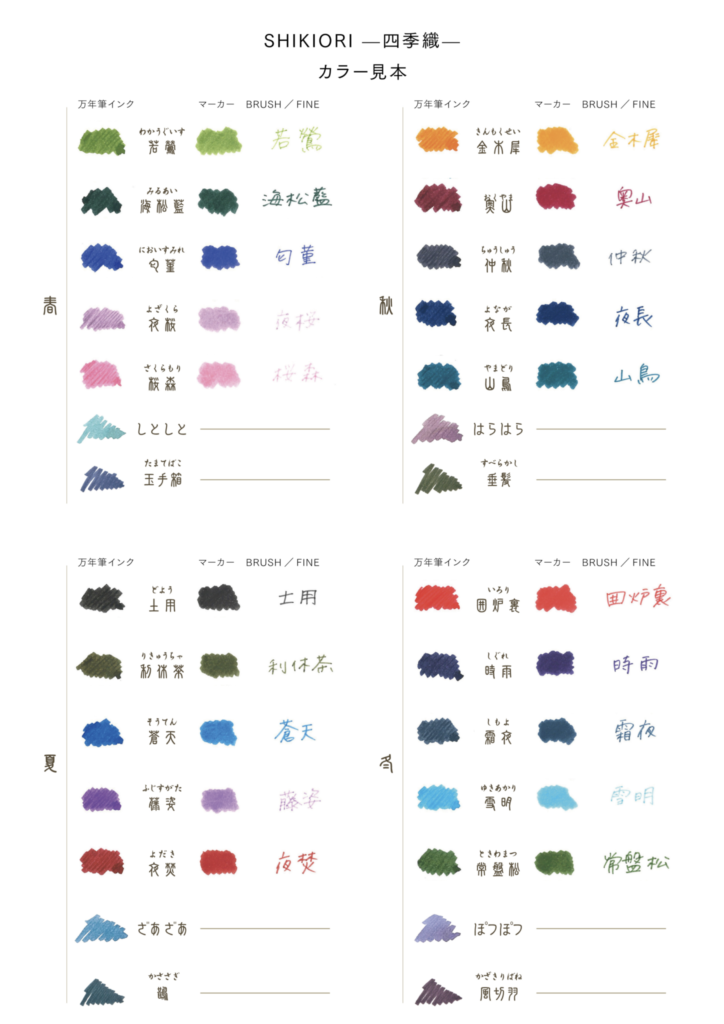

『SHIKIORI ―四季織―』シリーズの開発秘話

ー前回お話しいただいた「万年筆道楽」のように、石丸さんが開発や企画に関わったセーラー万年筆のインク製品などがあれば、お聞きできればと思います。

色々ありますが、「色織々(現在はSHIKIORI ―四季織―)」という製品でしょうか。

2009年に半年以上入院するような病気をしまして、その手術が無事終わって、リハビリのために病院内を散歩しろと、お医者から言われたときのことです。

埼玉で映画のロケ地にも使われたような桜の名所があるんですが、天気の良い日に屋上に上がったら、ちょうどそれが屋上から向こうにずらっと見えたんですね。

こう眺めながら「おお、桜、本当にピンクだなあ」「これ、やっぱりいい色だよなあ」と思って、そのとき、桜森という名前がふと浮かんで、自分の頭の中で、この綺麗な色のインクを作るにはどうすればいいんだろうと、自然と配合をシュミレーションしていました。きっとこんな配合になるだろうと仮説を立てて、メモしておくわけです。

石丸さんが屋上から眺めた埼玉県幸手の権現堂堤の桜並木。桜の名所としても知られる。

また別の日、同じ春先の夜のことですが、今度は病室で寝ているとき、夜、眠れないわけですよ。

そんなときに窓辺を覗くと、ちょうど満月の下に桜が咲いていて、月の光が桜に当たると、こう、わあっと、明るくなったような感じがして、綺麗なんです。それをずっと見ていると、明け方にはだんだん見えなくなっていって、すごく美しい時間だったんですけど、そういう瞬間を記憶していたりね。

また別の日になると、今度はその桜に、一羽の鳥が飛んでくるんですよ。

こう、ちょんちょんってしながら、その蜜を吸うような仕草をしてね。そいつが吸うたびに桜が散っていくので、こいつ、といじらしくなってね。で、その茶色っぽい鳥が、突然ホケキョと鳴くわけです。

「これがウグイスなのか!」と思って、ここでまたメモ帳に「ウグイスは決して美しい緑ではない」と付け加えたりしてね。

こういうことを入院中になんとなく続けているうちに、どうせなら四季折々のそういう色を作ったらどうかと、コンセプトを思いつきました。

全部入院中の妄想なんですけども、春夏秋冬で4色ずつ、色のイメージを自分の中に定着させるために、古来からの和歌を一つずつ当ててね。この歌にはこの色のイメージで、というようなことを、退院までずっとやっていたんです。

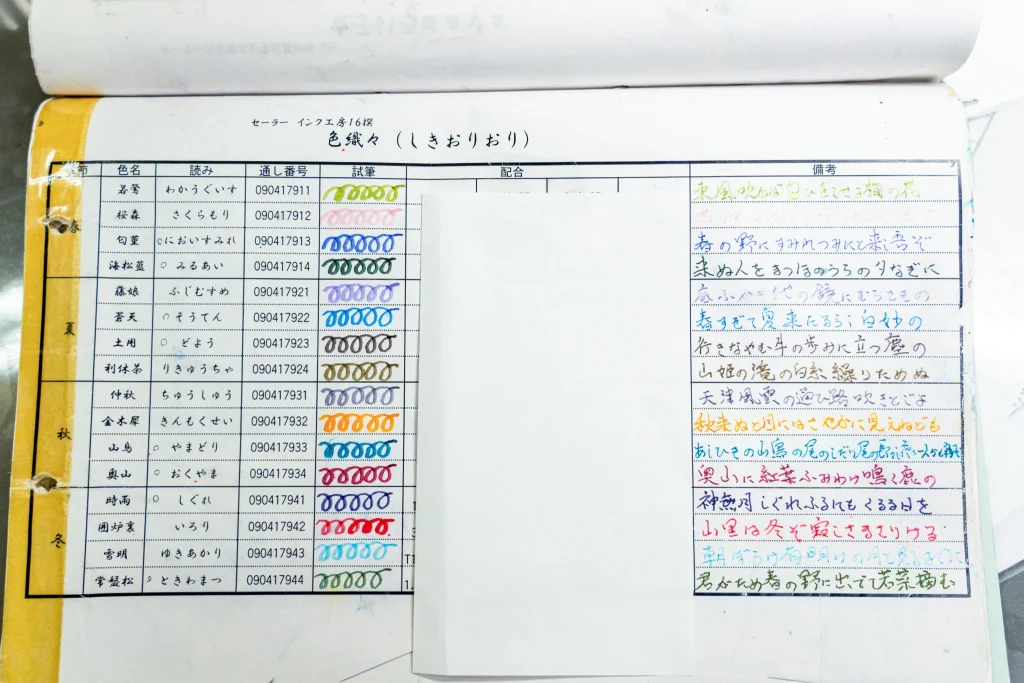

退院して、ある日、こういう季節のインクを作ってくれないかっていう相談を、当時の開発の担当者にたまたまされて、それならもうあるよって出したのがこのシートなんですよ。

入院中の石丸さんの着想を実際に製品化する際に使用した貴重な一覧。

現在のSHIKIORI ―四季織―(上)と一部名称がことなっているものもある。

これはこれで、当時一応スポットで販売したのですが、 あるとき会議で、あれやっぱり復活しないかなっていう話になったら、今の若い社員たちが賛同してくれてね。

そこからさらに色々な発展を見せて、2017年に今の「SHIKIORI ―四季織―」というシリーズになりました。

その後2022年の5周年には記念万年筆も出たり、今ではうちのインクの主力製品になっています。

人気イベント『インク工房』について

ー石丸さんと言えば、「インク工房」の取り組みが有名ですが、まだ知らない方のために、まずは「インク工房」がどのようなものかお聞きできればと思います。

インク工房は、セーラー万年筆が全国の販売店で開催しているイベントで、お客様から直接作りたい色についてお聞きして、その場でインクをブレンドしてお好みの色を調合し、お渡しするサービスです。

作ったオリジナルインクにはすべてレシピがありますから、インクと一緒にお渡しするオーダーカードがあれば、お客様はイベントに来ていただければ、いつでもその色を再現することができます。

ーインクファンにはたまらないサービスですね。ユニークなインク工房のアイデアですが、どのような着想から実現したのでしょうか?

アイデア自体は、インク工房が始まる以前から、長い間妄想していたんですよ。ある日、当時の営業から「ペンクリニック」というイベントの提案がありましてね。

ペンクリニックは、書けなくなった万年筆を持ち込んでもらうと、その場でペン先の修理をして、書けるようにして差し上げるという店頭用のサービスで、それを当時の営業のリーダーが、これ面白いじゃないかということで、一般の人向けにイベントとしてやろうよと始めたものです。

前回の記事でお話ししたように、当時のぼくはちょうど販売企画という部署に勤めていたこともあって、イベントを盛り上げるために一緒に現場に同行していたわけです。

そうすると、だんだんとイベントに来られるお客さんとも顔見知りになってくるじゃないですか。その表情が、とにかく皆さん、嬉しそうなんですね。

書けなくなった自分のペンが、ただ書けるようになったから嬉しいっていうだけじゃない、もっと何か、特別な幸福感で満たされている顔だなと思いました。

そこで、ある日そのことをお客様に聞いてみたんです。

そしたら「今、職場でも、家庭でも、学校でも、万年筆の話をしようにも、好きな人も周りにいなくて、共有できる相手がいなかったけど、ここに来たら、誰と話しても万年筆の話題で盛り上がれるって。こんな幸せなことありますか」って言うんですよ。

今までぼくらメーカーっていうのは、新商品を開発して、供給して、これいいでしょってやってきた訳なんですけども、その商品を使う人たちが幸せになれる場とか、素晴らしい空間とかね、そういうものも提供するのがメーカーの使命なのではないだろうかと、そのとき思ったわけです。

ペンクリニックでは、ぼくのペンの師匠(故・長原宣義氏)がペンの調整をしていましたが、ぼくは彼のようにペン先の修理ができるわけじゃないから、何か別の方法を考えたとき、今のインク工房の原型みたいなことはできないだろうかと思いついたわけです。

ーとても印象深い体験ですね。インク工房では、バーテンダーのような石丸さんのスタイルもファンの間では話題ですが、あのスタイルに落ち着いたのはいつ頃だったのでしょう?

2005年の年度末だったと思うんですけども、親しくしていた百貨店の方からぼくのところに、何かイベントはできないかと相談があったんです。以前からその方には、いつかインクを対面で作るということをやってみたいと話していたこともあって、それをやってみようということになりました。それが先ほどお話ししたインク工房のはじまりですね。

そのとき、道具も何も決まっていませんから、全部100均を行ったりきたりして、なにか使えるもんないかと集めまして。対面でやるわけですから、お客様が汚れちゃいけないので仕切りをつけて、最初はビーカーやメスシリンダーで、ガラス棒で混ぜるというスタイルから始めたんです。

通常のインク工房では、写真のようにバーテンダースタイルの石丸さんに会えるので、是非体験してみて。

ただ、だんだんとやっていくうちにお客様も待っている方が増えてきまして、この方法だと容器を洗ったりで手間がかかると。

その時閃いたのが、学生のときアルバイトでやっていたバーテンダーの経験です。

ちょうど現場は百貨店だったので、売り場を探して見つけたのが、このシェイカーとメジャーカップでした。これ、最初に買ったやつをいまでもずっと使っているんですよ。

ーバーテンダーとインクのブレンドを組み合わせる、即興の発想がすごいです。

これもやっぱり、インクの師匠に教わった「やってみにゃわからん(やってみなければわからない)」という精神ですよね。とにかく思いついたらやってみる。全部その繰り返しですよ。

例えば、ブースの作り方一つとっても、飲み物のようにワイングラスにインクをディスプレイしたりしてみると、お客様の反応がもう全然違うわけです。

当時は1週間とか期間限定のイベントでしたけども、連日満席で、 その百貨店の担当の方にも、すごく喜んでもらって。来年もやるからねと言っていただいて、だんだんと定番のイベントになっていきました。

まだ見ぬ色ができる瞬間

ーインク工房のお客さんからのオーダーで作った色で、気になった新しい色や、綺麗だと感じた色もあったりするんですか?

今でも日々その連続ですよ。「あっ、これ良い色だな」っていうのは、本当によくあります。お客様のオーダーの合間に、自分で好きな色を作ったりもしていましたね。

例えばこのインク(スカボロフェア)も、ぼくがインク工房で推めている6色のうちの1色なのですが、最初は青い色がだんだんと緑に変わっていくんです。

この色ができたとき、偶然お店の中で流れていた音楽がサイモン&ガーファンクルの「Scarborough Fair(スカボロー・フェア)」という曲で。ダスティン・ホフマン主演の「卒業」という映画の挿入歌なんです。

この映画の中で、ちょうどまだ暑い夏の日に、主人公の青年が自分の家のプールの中に潜って、恋愛のこととか進路について、考えているシーンがあるんですよ。

その、プールの中の風景が、青と緑の光が水中で交錯するような、すごく美しい映像で、とてもかっこいいんですよ。そんなイメージにもちょうど合う色だなと思って「スカボロフェア」という名前をつけました。

手書き文化と楽しみ方の変化

ー時間の経過で色が変わるインクも、今ではとても人気がありますね。

かつては、色が変わってしまうようなインクはダメだという風潮がありましたね。なにしろインクは実用品だったわけですから、色が変わらない、安定した品質が求められていたわけです。

思い通りの色ができたと思ったら、後から見たら色が違うし、これはどうなんだろう、という色が、実験の中で何度かあって、しばらくして、こういう色が変わるインクも面白いじゃないか、と思って、インク工房でも作るようになりました。

ー石丸さんは、こうした色の変化が起こる色のことを「揺れる色」と書いて「揺色」と呼ばれているとお聞きしました。

はい。例えば、宝石では、入ってきた白い光が宝石を通してキラキラと緑に見えたり、青に見えたりする現象を「遊色」と表現するのですが、ぼくは、そういう時間経過で変化する色を含め、色が変わるインクを全部まとめて「色が揺れる」「揺色(ようしょく)インク」と名づけています。

昔からインクの師匠との間でも「これ、色が揺れとるな」みたいな言い方をしてまして、決して良い意味で使っていた言葉ではなかったんですが、インクも実用品だった時代から、だんだんと嗜好品になって、こういう変化も好まれるようになりました。

万年筆が手間暇を楽しむような製品になっていったように、インクも時代を経て、そういう変化を楽しむものに変わっていったんだと思います。

ー石丸さんご自身は、こうした手書き文化をめぐる時代の移り変わりをどのように感じていますか?

これは以前、インク工房のお客様で脳科学者の方から聞いたお話なんですけど、例えば手書きで「船」という字を書くとするじゃないですか。そのときに、その手と脳の間で「船」のイメージが何万往復もするんだそうです。ところが、これをキーボードでfuneと打ったときには、船のイメージっていうのは生まれないんだそうです。

それを聞いたときに、すごいなと思ってね。その方が仰るには、今、中高生とか若い人の心が殺伐としてしまう原因には、手書き文化の衰退の影響もあるんじゃないかと。

それを聞いて、書く文化は人の心に必要なもので、自分のやっている仕事は、すごく大切なことなんだな、がんばろうと思いました。

ーやりがいに繋がりますね。

万年筆は、よく感情が現れる唯一の筆記具と呼ばれますよね。ボールペンは、書いたら同じ太さ、同じ色で、それが便利でもあるわけですが、万年筆っていうのは、弾力があって、ペン先のスリットが広がったり狭まったり、書く人の加減で、抑揚が出るわけです。

書くたびに、一つとして同じ文字がない。同じ手書きの中でも、万年筆はすこし特殊で、手書きの手書きたる所以がそこにあるという風に思っています。(完)

前・後編の2回に渡ってお届けしたインクブレンダー石丸治さんのインタビュー、いかがでしたか? 石丸さんのインクに対する情熱や想いが、少しでも伝われば幸いです。

これを機会に、石丸さんの仕事に興味を持ったインクファンの方は、ぜひインク工房にも参加してみてくださいね。

PROFILE

石丸 治

Osamu ishimaru

1953年山口県宇部市生まれ。1976年、セーラー万年筆株式会社に入社。インクの製造をはじめ、新製品や記念万年筆の企画など、数多くのヒット製品に関わる。2005年より、インクブレンダーとして全国でインク工房を開催。現在も精力的に続けている。