インクを混ぜ合わせ、新しい色のレシピを生み出す「インクブレンダー」という仕事を知っていますか? 日々、私たちが手にしているインクの元になる色を作り出しているにも関わらず、その仕事が具体的にどのようなものかについては、あまり語られることがありません。

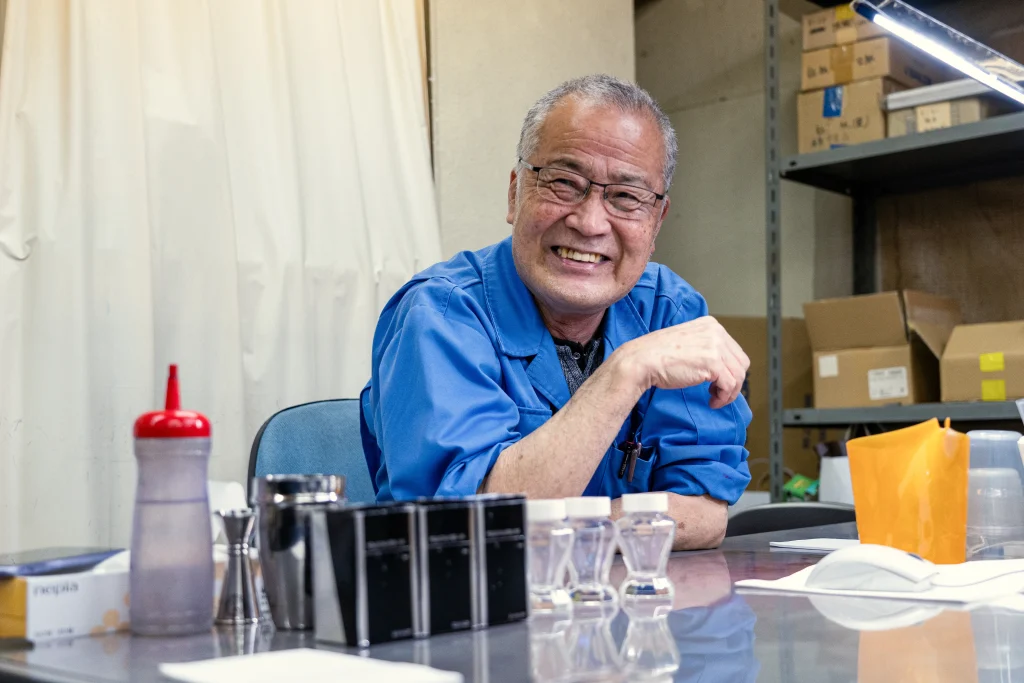

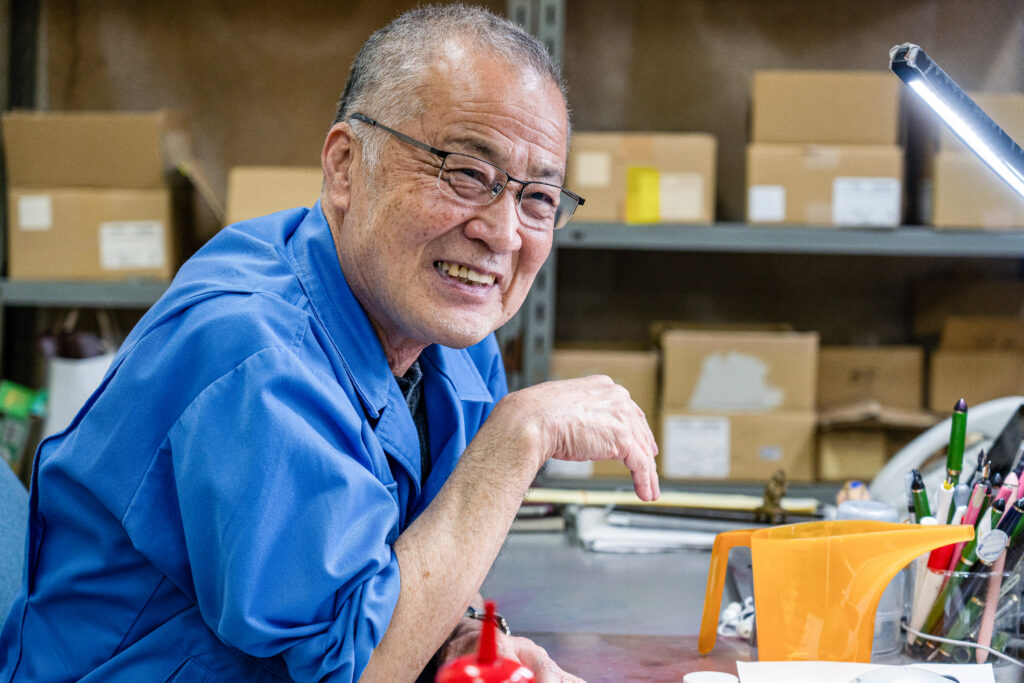

今回、with ink.がご紹介するのは、国内外のインクファンからインク工房のインクブレンダーとして知られ、現在もなお、精力的に新たな色を作り続けている、セーラー万年筆株式会社の石丸治さん。

数あるインクメーカーの中でも限られた人しか担えないインクブレンダーという仕事についてお話しいただくとともに、これまでのセーラー万年筆でのお仕事を通じて、石丸さんがどのようにインクや万年筆と向き合ってきたのか、その仕事の軌跡について、前編/後編の2回に分けてお届けします。

目次

色との出会い(幼少期~学生時代)

ー本日はよろしくお願いします。さっそくですが、石丸さんがはじめて色やインクへ関心を持った最初の思い出は、どのようなものでしたか?

戦後間もない頃に山口県の宇部という街に生まれたんですが、小さい頃からあまり体が丈夫でなかったこともありまして、普通の男の子がするような遊びがあまりできなかったんです。

だから普段はその辺にある花を取ってきては、花の汁を絞って、色水を作ったりしてね。冬になったら、そういう花もありませんから、折り紙を水につけると色が出ることに気づきまして、その色水を混ぜて、色を作ったりして遊んでいる、そんな子供時代でした。

ー本当に小さな頃から色と触れ合ってこられたんですね。

当時はまだ、戦後を引きずっているような時代でしたから、体の弱い男の子はいろいろ心配をされまして、両親はむしろ外で出て、山を走り回って遊んでほしかったと思いますよ。

でもぼくは、当時の学習雑誌なんかを見て、赤いアサガオの花の汁に灰の上澄み液を入れたら青くなるよとか、青いアサガオの汁にお酢を垂らすと赤くなるよとか、載っていたことをやってみたら、実際にそうなることが面白いなと思う子供でね。

ー今で言う「インドア派」ですね。

そういう遊びを近所の子供にやって見せたら、とても喜んでくれたんですよ。そういうのがだんだんと大人にも伝わって「ちょっとやってみせてくれ」となりまして。大人も子供も関係なく、びっくりするわけです。

それまであんまり自信のなかった男の子が、そうやって人を驚かせることができたっていうのが、すごい嬉しいというか、自信にもなったというかね。

ーはじめての成功体験が色に関わる出来事だったわけですね。

それからは、生き物が好きなこともあって、興味は自然とそっち(色)に向いていきました。例えばアジサイは何もしないのに自然と花の色を変えていくわけじゃないですか。これはすごいぞ、なんで自然に変わっていくんだろうっていう風に思い始めてね。

そういう現象にはどうやら、化学というものが関係しているということに気がついたので、結局、大学の専攻選択ぎりぎりまで、生物学か化学、どちらの道に進もうか迷いました。

ー結果、その後は化学の道に進まれたわけですか。

はい。恵まれたことに、当時の中学の先生が、ぼくを信用して化学の器具を自由に使わせてくれましてね。

化学の実験を自由に好きなだけやらせてもらえたのが大きかったです。

化学の実験というのは、色を見て反応を知ることが多いんですけども、その試薬の色が、また綺麗なんですよ。例えば、水の中に有機物が入っているか知りたかったら、ある試薬を入れて、色がなくなったら有機物が入っているとか、反応が始まったり、終わったりと。

その後は悩みながらも進学した大学で、応用化学という分野を学びました。そこの先生がまた、関西では知られた染料合成の大家だったんです。

その先生がとにかく面白くてね。先生自身も色が好きで、ご自分で絵をお描きになったり、焼き物をされていて。「曜変天目茶碗※をいつか作ってみせる」というような方で。その先生に、染料の合成なども随分やらせてもらいました。何事もやってできないことはないという精神の方でしたね。

※中国南宋時代に焼かれたと推定される、青い星のような玉虫色の斑が特徴的な茶碗。曜変天目と認められた完品は日本に所蔵される三つしか存在しない。

ー色と惹かれ合うような出会いが続いていますね。その後の進路はすでに決めていたのでしょうか?

いえ、全然ですよ。当時のぼくは、流行りでお尻くらいまで髪を伸ばして、パンタロンのジーンズにヒールのブーツを履いているような学生で(笑)。だんだんと大学にも出席しなくなったりして、いよいよ卒業が危うい状態になりました。

そんなとき、就職担当だった先生が「髪を切ってきたら足りない単位をくれてやる」と言うので、翌日すぐに髪をばっさり切って伺うと、先生は何やら電話口で話をしていまして、何度かちらっとこちらを見るわけです。挨拶もせずに部屋を出るのは失礼かと思って電話が終わるのを待っていると、「石丸、お前にぴったりの研究職が見つかったぞ」と言うんです。

当時のぼくは、単位も足りないのに研究職に就くんだと日頃から豪語していたので、会社の名前も聞かずに「お願いします!」と即答した先が、他でもないセーラー万年筆だったわけです。

セーラー万年筆への入社

ー子供の頃から学生時代まで、本当に色に導かれるような人生で驚きました。

その後、セーラー万年筆に入社してからは、どのようなお仕事をされていたのでしょうか?

筆記具全般のインクの研究というのが、はじめてぼくに与えられた仕事でした。

ただ、新卒にもしっかり現場を知ってもらおうということで、 色々な現場を1か月単位ぐらいで、転々と回る研修が始まったんです。

しばらく働いていると、インキ係(当時の呼称)という部署に回されました。そこで、当時セーラー万年筆のヒット商品の「キャンディ」という万年筆のインクを作ることになったわけです。

キャンディは、当時の万年筆の黒くて高級なものというイメージを変え、丸みのあるフォルムに色もカラフルで、手頃な値段からたちまちヒット製品に。軸色に合わせてインクが選べることも当時は画期的だった。

インクと言えば、当時はまだ黒やブルーブラック、あってもグリーン、赤だったものを、当時のセーラー万年筆では、キャンディと合わせて、紫、黄色、オレンジといった、カラフルなインクも販売し始めていたのですが・・・

驚きなのは、色を「作る」といっても、新しい色がどうという話ではなく、その、販売用のインク300リットルをぼくが実際に製造する(作る)わけです。それぞれ12色ありましたから、合計で3,600リットル。でも、1人で作れるのはせいぜい1日に6色(1800リットル程度)が限界でした。

ーすごい量ですね。

てっきりインクは工場のラインで作られているものだと思っていました。

まだ生まれたばかりの商品でしたから、そういう設備が整っていなかったんです。たくさんの量を混ぜる作業は、少量のインク作りとはまた違う難しさがあるのですが、そんな経験もありました。

ーインキ係の他に印象に残っている部署の仕事はありましたか?

やはりペン先の部署でしょうか。万年筆のペン先のカーブをつける「背曲げ」という工程があるのですが、それを1日中やる仕事です。当時のぼくが研修期間中に8,730枚だったかを曲げたんですけど、おそらくこの記録は今でも、破られていないんじゃないかな(笑)。

朝から定時までそれをやったら、それからインキ係に行って、今度は(インクを)仕込むわけですよ。

研究職と聞いていたけど、実際は、そんな日々を1年、2年以上続けました。

実験室から生まれたインクブレンダー

ーはじめはオリジナルの色を作る仕事ではなく、インクや万年筆の製造する方の仕事を叩き込まれたわけですね。

大体、2年ほどそんな状態が続いた頃、 だんだんと実験室でも色の実験をするようになったんです。

インクっていうのは、いつまでも乾かなかったら困りますよね。かと言って、手に持って考えごとをしている間に乾いて書けなくなるのもいけません。 さらに、書くときは滑らかに書けた方がいいし、書いた文字がにじんだりしたら、あんまり嬉しくないわけです。それに、鮮やかな発色も大切にしなくちゃいけない。

そういう複雑な前提が基本にあって、どのメーカーも、ものすごい試行錯誤をして、各社努力をしているわけです。

そんなインクを、これだと思える色ができるまで、『化学便覧』という化学物質が書かれた本から、さまざまな原料の組み合わせを片っ端から混ぜていくわけです。色の実験とはそういう作業の繰り返しで、その中でも「おっ」と光るやつ、あるいは特にダメなやつがあると、そういう色は「いただき」なんですよ。

1952(昭和27)年に公益社団法人日本化学会がまとめ、丸善出版株式会社から出版された『化学便覧』(写真は2023年現在の基礎編 改訂6版)。基礎化学と工業化学に必要な基礎的な数値を掲載したデータ集であり、現在も化学物質の百科事典として様々な分野で活用されている。(画像提供:丸善出版株式会社)

ー面白いですね。良い色はわかりますが、ダメな色とはどのようなものでしょうか?

例えば、色が乾くのが早すぎたり、あるいは遅すぎたり、他にも色合いが変わってしまったり、底に沈殿物が生じてしまったり・・・様々です。ただ、ダメな色には「逆説的に良くするためにはどうしたらいいんだろう?」という議論ができるわけで、そういうところから新製品のアイデアが生まれたりもするんです。

ー他にはどのような作業を行なっていたのでしょうか?

化学にはペーパークロマトグラフという手法がありまして、その原理で色の分析をしたりしています。長い濾紙があって、それに一定の線を決めておき、分析したいインクを水に溶かしたものをスポット(垂らす)すると、しばらくして毛細管現象でどんどん色が上がってくる、というものです。

色の特性によって、色が上がっていく線の位置は変わっていくので、一見黒のように見えても、それぞれ含まれた色に分解されていくんです。すべての色は特性的に比率が決まっているので、その位置は何回やっても同じ比率になります。それぞれの色に対してこの比率さえ測っておけば、後に色を再現するときの目安になるんです。色作りには、再現性も重要なので、新しい色を調合する他にも、こうした作業も繰り返し行なっています。

ペーパークロマトグラフの原理を応用したNO DETAIL IS SMALLのインク採集キット。吸い出された色が分解されて綺麗な羽の模様になり、見かけのインクの色と異なる、色本来の持つ性質の面白さを実際に目で見ることができる。

ー聞いているだけで、ワクワクする実験ですね。

そうかもわかりませんけど、実際は大変な作業ですよ。

ぼくには現在までインクの師匠がおりまして、当時も彼の下でそういう研究をしていたわけです。

ある日、師匠が出張したときに「この基本配合で1週間で100色作っといてくれ」と言うんです。さらっとね。でも、やればわかるんですが、そんなの絶対できないんですよ。

先ほど触れたように、色を作るといっても、良いと思える基準を満たした色はなかなかできないので、これで良しと思える色を決めるのには、10通りから20通りやって、ようやく1色決まるような状態です。

1日やっても5、6色できるかどうかなわけで、どうやっても一週間で100色なんて無理難題じゃないですか。そこで追い詰められて、ぼくも考えるわけですよ。どうしたらええかなと。

だから発想を変えてね、もう原色のまま大きなビーカーで3、4色作っておいて、それを何対何の割合でちょっとずつ混ぜるようにしたんです。これならすでに染料は水に溶けていますから、後は早いじゃないですか。それで師匠が帰ってきたとき「100色作っておきました」と。そんなやりとりが3回ほどありましたね。

本当に新しい色を作る試みという意味では、そのときが初めてだったかもしれません。

ー編み出した調色の仕方も、子供の頃の色水の遊び方と共通点があって面白いですね。

石丸さんの師匠とは、どのような人物なのでしょうか?

今もセーラー万年筆の広島工場の技術顧問ですが、岡本弘嗣という人物です。彼は世界で初めてふでペンのインクを作った人で、今でも彼の配合がセーラー万年筆のインクの基本配合には生かされています。

毎日染料を触っていたのでぼくよりずっとインクまみれのすごい手をしていたし、 朝の5時に実験室に行ったら、もう先に実験室にいるような人でした。

その師匠とぼくの間で、合い言葉みたいによく話した言葉が「インクの数だけ製品がある」「やってみにゃわからん(やってみなければわからない)」というものです。新しいインクができたら、それを出せる万年筆やペンの機構を考えれば、世の中にない新製品が2つできる。実際にセーラーの製品も、そうやって生まれたんです。

ーインクブレンダーという仕事は、研究室での実験から生まれていたんですね。

そもそもインクブレンダーは、メーカーにとって、どのような役割を担っているのでしょうか?

どのインクメーカーにも、同じような役割の人間がいると思いますが、インクブレンダーという呼称で呼ばれているかどうかはわかりません。

少なくともセーラー万年筆には、現在ぼくを含めて二人のインクブレンダーがいます。そして、世の中に流通しているセーラー万年筆のインク製品は、インクブレンダーの手によって調合され、作られた色をベースにしています。

ーどのようなスキルや知識を持った人がインクブレンダーに向いていると思いますか?

先ほどお話ししたように、一つの色ができるまでに、実験室で何百、何千色も色を作り続けなくてはならないので、色の違いに敏感で、とにかく何でもやってみる根気強さも必要です。

ぼくの場合、後にインクブレンダーという仕事の広がりにつながったという意味では、万年筆インクだけでなく、セーラー万年筆の埼玉工場で印刷係の係長をやったこともありました。

印刷物のインクの場合は性質も違いますし、コーポレートカラーのような厳密な調色が必要になるので独特の難しさがあるのですが、とにかく色に関わることはなんでもやってきた経験が、後からも生きてきて、現在の仕事につながっています。

「万年筆」への想い

ーインクファンにとっては、インクブレンダーとして良く知られた石丸さんですが、一方で、セーラー万年筆では万年筆の企画開発にも携わってこられたとお聞きしています。

かれこれ30年以上前でしょうか。当時のぼくは本社で販売企画のような部署で働いていたのですが、そのとき万年筆の需要はだんだんと下火になって、産業統計からも落ちるような時期がありました。

セーラー万年筆では、創立の5周年ごとに記念万年筆を出すんですが、社内の空気はもう「万年筆、開発すべからず」というムードになっていまして(笑)。

そのとき、万年筆が大好きだったぼくは、このままいけば90周年の企画は自分がやるんだとワクワクしていたところだったのに、このままではいかんと思い、普通なら早くても1年前ぐらいから企画を考えるところを、3年も前に企画書を作って直談判しにいったわけです。

ーすごい・・・万年筆への愛と情熱がなければできないことですね。

そのとき出した企画というのが、とびきり豪華な装丁で、万年筆を綺麗な箱に入れて、その箱自体が、一つの道具箱になるような形で万年筆を売りましょう、というものでした。なにせ「万年筆、開発すべからず」ですから(笑)。箱の方を開発しようと思ったわけです。

ー発想の逆転ですね。道具箱ということは、他にもなにか付属していたんですか?

ペンを置いたり、ボトルインクを置いたり、万年筆を扱うときにあったら良い周辺の道具ですね。小さい頃、うちの親父の事務机の上にそんなものがあったのを思い出しまして、あれをちょっとかっこよくしたら、買った後もケースを捨てるんじゃなくて、そのまま使ってもらえるかなと思ったんです。

ーなるほど、そのアイデアが見事採用されたわけですね。

いえ、却下されました(笑)。やり直しか、と思いつつ、そのままめげずに次のアイデアを提案しました。

かねてよりぼくは、当時の万年筆がちょっと小さすぎると考えていまして。実用性だけ見たら、昔の日本人の基準でできているので当然と言えば当然なんですが、時代とともに、だんだん体も大きくなっているし、もっと大きい万年筆があってもいいんじゃないか、という思いがあったわけです。

大きい万年筆を作りたいという気持ちはずっとあったけれど、(ペン先の)金型を作るようなことまではできないので、今あるペン先で、軸の方を大きい万年筆にしたとき、使いやすい素材はなんだろうと色々考えて、木で試作品を作ったりもしていたんですけど、その時に作りながら、ああ、そうかと。

ー何か気づきがあったのでしょうか。

軽薄短小じゃないけども、普及して事務用品になった万年筆の流行は、どんどん安い方へ、軽い方へ、小さい方へ、という方向に進んでいたわけです。すべてはお客様を考えてのことを思ってそういう製品を作ってきたわけですが、それでもだんだんと万年筆の人気はなくなってしまった。

でも、振り子が一度反対まで触れたときっていうのは、必ずもう反対に大きな反動が起こるわけです。

今の時代がそっち(小さくて軽く、安価)を向いているのなら、 必ずこっち(大きくて重く、高級)を望んでいる人たちも、どこかにいるんじゃないかと。

そういうことで、元のアイデアに加えて、ずっしりとした木の目軸で、お手入れを楽しんで、すればするほど艶が出るような、大きい万年筆を作ろうという、卒論よりもぶ厚い企画書を作りました。

資料を見せながら、さっきの振り子の話をしたり、ゴルフ好きだった社長に「社長、ゴルフ好きでしょ。ゴルフ場で打って帰ってくるだけが、楽しみですか?」そうじゃないでしょう、と。「前の日からコースを想定しながらクラブを磨いたり、手入れをして行くんでしょ。終わったら終わったで、今日はどうだったって掃除しながら、反省して・・・」ってね(笑)。

実際にそうしている社長も、流石に「まあそうだな・・・」と折れるしかないわけです。長くなりましたが、そんな流れで「お手入れやプロセスまで楽しめる万年筆を作ろう」という企画から生まれた製品が、セーラー万年筆の創業90周年記念万年筆『万年筆道楽』です。

ブライヤーと呼ばれる、地中海沿岸だけで採れるホワイトヒースの木の根塊を削り出して作られたペン軸に、石丸さんのペンの師匠でもあるという故・長原宣義氏の手による長刀ペン先を装着した、貴重な一本が話題を呼んだ。

ー本当に制作秘話ですね。「万年筆道楽」はどれくらいの本数を制作されたのですか?

当時の万年筆は、100本作って売れたらすごいという時代なのに、道楽は、値段も9万円で、しかも900本製造することにしました。当初は「お前、数字間違ってないか。9本か、90本じゃないのか?」と言われましたが、自信があったので、もしこの在庫が売れ残るなら開発の仕事から下ろしていただいて結構ですからと言って、押し切りました。

ー結果が気になります・・・!

ここは自慢ですが、見事、半年で完売いたしました(笑)。

ー有言実行したわけですね。それもわずか半年ということは、石丸さんの「流行の振り子理論」は正しかったと。

『万年筆道楽』のヒットは、営業の方からもすごく喜んでもらいまして、実際、ぼくが何か企画を出すときずいぶんと通りやすくなりました。

その後も万年筆では、2002年にスペインの建築家アントニ・ガウディ生誕150周年を記念して、ガウディ研究者と作った「プルマ・パラボリカ」(限定600本)や、「万年筆道楽」ではできなかった超大型のペン先を採用した「キングプロフィット」などは、特に思い出があります。

ーインクだけでなく、万年筆でも、石丸さんの並々ならぬ情熱があったからこそ生まれた製品があるんですね。

(後編に続く)

前編では、幼少期の思い出に始まって、インクブレンダーになるまでの経緯と、セーラー万年筆入社後のお仕事についてお話しいただきました。後編では、現在の石丸さんの活動の代名詞でもあるインク工房や、セーラー万年筆のインク製品との関わりについてさらに深掘りしていきます。こちらも近日公開予定ですので、どうぞお楽しみに!

PROFILE

石丸 治

Osamu ishimaru

1953年山口県宇部市生まれ。1976年、セーラー万年筆株式会社に入社。インクの製造をはじめ、新製品や記念万年筆の企画など、数多くのヒット製品に関わる。2005年より、インクブレンダーとして全国でインク工房を開催。現在も精力的に続けている。